-

例えば、工場でどうしても生まれてしまうCO₂。

「減らさなければ」とわかっていても、

いきなりゼロにはならないものです。 -

私たちは、柔軟な解決策を提案します。

それは、地元で排出されたCO₂を、

地元で再活用すること。 -

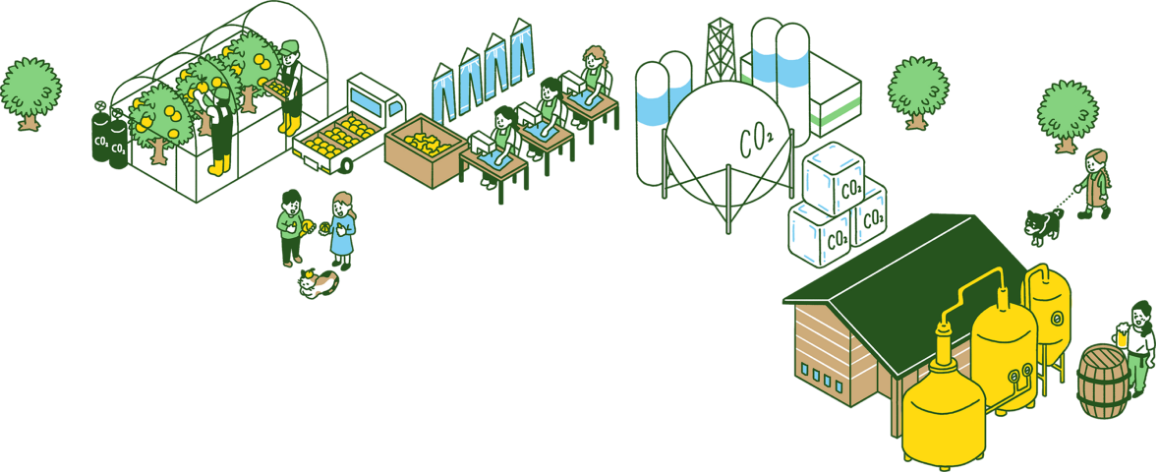

CO₂を適切に回収して農家に届ければ、

野菜や果物を育てるのに役立てることもできます。

あなたが今日食べたみかんは、

地元のCO₂で育てられたものかもしれません。 -

当たり前のように、

地元内でCO₂を「ゆうずう」し合う。

そんな社会を目指していきませんか。

地域のつながりでカーボンニュートラルを目指す。

主役は、地元の皆さんです。

Movie

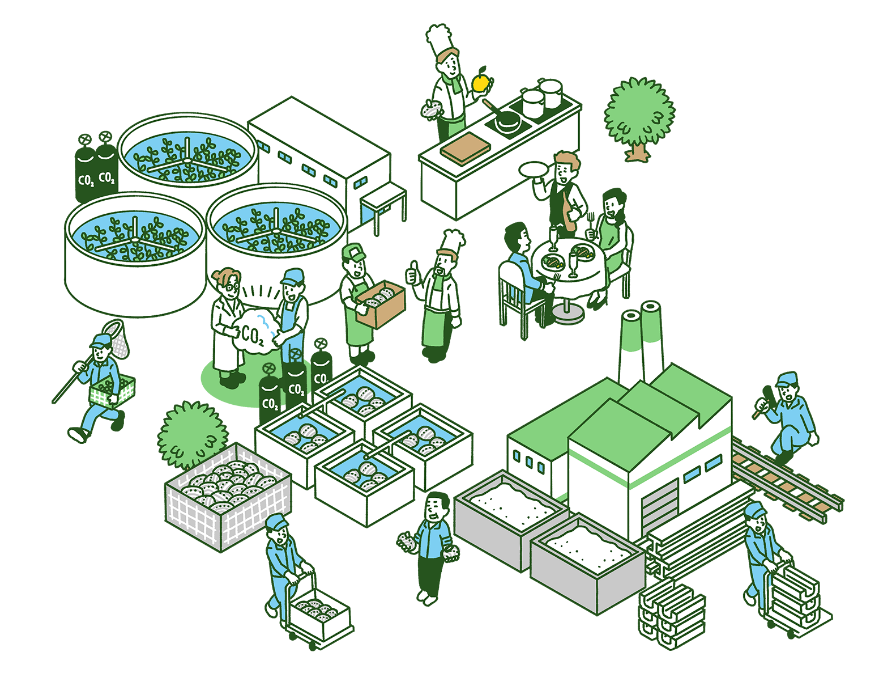

地元CO₂が目指す世界

排出されるCO₂を資源として捉えて、必要とされる場所に届けて再活用します。

地元のあちこちで「CO₂のゆうずう」が活発に起こり、人々のつながりも強くなるように。

環境負荷を減らすことはもちろんですが、それよりもまず人々の暮らしを豊かにすることを

考え、楽しみながらこの活動を広げていきたいと考えています。

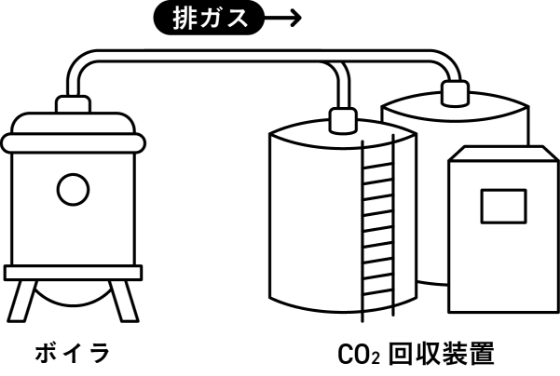

CO₂を回収する技術

私たちは、工場などに設置したボイラの

排気ガスからCO₂を⾼濃度で回収する

「CO₂回収装置」を開発しました。

回収したCO₂は、地域の様々な場面で

再活用されます。

Note

最新情報はこちらから

-

【社員インタビュー】CO2は農業を支える”資源”?!みかんプロジェクトのリーダーである田中貴史が語る、地元CO2と蒲郡市のCO2循環

技術開発の第一線から、新規事業の挑戦へ かねまき: 本日はお忙しい中ありがとうございます!早速ですが、まずは田中さんのこれまでのご経歴について、簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか?Niterraではどのようなお仕事をされてきたのですか? 田中さん: はい。入社してから10年以上、ディーゼルエンジンに使われる「グロープラグ」という部品の実機評価を担当してきました。そこから、「何か新しい事業に挑戦したい」と思い、新規事業分野へ異動して、リチウムイオンバッテリーやデシカント空調など、様々な製品開発に携わってきました。 環境問題を「自分事」として捉えるようになった衝撃的な出来事 かねまき: ずっと技術開発の第一線にいらっしゃったんですね。これまでのご業務の中で、現在の『地元CO2』の活動や『新規事業創出』に繋がるような経験、またはご自身の問題意識などはありましたか? 田中さん: はい。まさに環境問題を「自分事」として捉えるようになった出来事があります。私には子供が3人いるのですが、夏の気温が高すぎて、子供たちが夏休みにプールへ行けないんですよ。私が小学生の時は、夏休みといえば当たり前のようにプールに行っていたので、それを知ったときにすごく衝撃を受けまして…。そこから、地球温暖化をはじめ、環境問題を「自分事」としてとらえるようになりました。 かねまき: お子さんたちの実体験が原点にあったんですね。そんな中で、今回『地元CO2』という新しい取り組みに参画されることになった経緯を教えていただけますか? 田中さん: ちょうど違う新規事業の部署にいた際、隣でやっていたCO2回収の取り組みについて、梶谷さん(カーボンリサイクル開発部部長)や川瀬さんから話を聞く機会があったんです。もう、彼らの思いが本当に熱くて。それに強く共感して、「ぜひ一緒にやらせてください!」と飛び込んだのがきっかけです。 かねまき: 熱意に引き寄せられたんですね!では、その思いをかたちにするために、具体的にどの地域の、どんな課題に着目されたのでしょうか? 田中さん: 環境問題って、自社だけでできることには限りがあると感じていたので、とにかく色々な方と繋がって実現していくべきだと考えていました。多くの自治体や企業さんとお話をする中で、蒲郡市さんとは「あ、この人たち、俺たちと考えがすごく似ているな」と感じて。「ぜひ蒲郡さんと何かやりたい!」と強く思っていたんです。 そこで蒲郡市さんの課題を伺うと、「ハウスみかんの跡継ぎ問題」がある、と。これに対して、環境に配慮した新しい農法として、我々のCO2循環技術が使えるのでは?とピンときたんです。 かねまき: なるほど、蒲郡市さんとの出会いをきっかけに、具体的な課題と解決策が「ピンときた」わけですね。そして、その『みかんプロジェクト』でリーダーを務められることになった経緯についても、ぜひお聞かせください。 田中さん: プロジェクトが始まる前から、蒲郡市さんとの窓口になったり、地元の農家さんにヒアリングに回ったりしていたのが私だったんです。そうやって皆さんの思いを直接聞いて深く共感していたので、「これはもう、自分がやるのが一番良いはずだ」と。それでリーダーを引き受けることにしました。 「役割範囲を飛び越えて」チーム全員で乗り越えた最大のピンチ かねまき: プロジェクトを進める上で、一番大変だったこと、苦労されたのはどんなことでしたか? 田中さん: うーん…やっぱり、我々にとって何もかもが初めての設備導入だったので…。もう、次から次へと課題が出てきて、スケジュール通りに進まない。その結果、パートナーの方々にご迷惑をおかけしてしまったのが、本当に一番大変でしたね。 かねまき: その困難を、チームでどのように乗り越えられたのですか? 田中さん: 装置の設計・製作がスケジュールから大幅に遅れてしまったのですが、もうチーム全員が「自分の担当はここまで」なんて言ってられなくて。全員が役割範囲を飛び越えて協力して、総出で設備の立ち上げをやり遂げました。あれは本当にチームの力ですね。 かねまき: チーム一丸でやり遂げた、と。今だから笑って話せるような、失敗談などはありますか? 田中さん: あ〜、ありますね。ハウスみかんを育てていただいた農業総合試験場さんのハウスが、結構な坂の上にあったんですよ。そこへCO2が入ったドラム缶をトラックで運ぶんですけど、坂が急すぎてトラックが登れなくて。 もう最後の最後まで対策に追われていました。「滑り止めのゴムマットを敷いたらどうだ」って試したんですけど、今度はトラックのタイヤの摩擦でゴムマットが滑って飛んでいっちゃって。その時は「あぁ、現場って難しいなぁ…」と改めて思いましたね。 たった1時間の収穫で汗だく。身をもって知った農家さんの苦労 かねまき: そんなご苦労もあって、今回のプロジェクトでは、農業試験場の方と一緒にみかんの収穫までされたと伺いました。普段の業務とは全く違う体験だったと思いますが、いかがでしたか? 田中さん: ハウスみかんの育成って、ダニ対策の消毒や、枝の剪定(せんてい)、1本の木につけるみかんの数を管理する「摘果(てきか)」など、想像を絶する作業量なんです。また、たった1時間程度のみかんの収穫だけでも汗だくになってしまって…。農家さんのご苦労を身をもって体験できました。 かねまき: 逆に、このプロジェクトをやっていて『本当に良かった!』と感じた、一番嬉しかった瞬間はいつでしたか? 田中さん: それはもう、竹本油脂さんの工場から回収したCO2を、初めてハウスみかんに施用したときですね。我々の構想が、仲間と一丸となって初めて「かたち」になった瞬間です。もう、めちゃくちゃ嬉しかったです。 しかも、施用が朝一だったんです。みんなで蒲郡市の美しい朝焼けを見ながら、「やったな!」って喜びを分かち合って。あの光景は、この先もずっと忘れないと思います。 信頼関係の鍵は、市の「土壌づくり」と「真摯な意見交換」 かねまき: 素敵なお話です。プロジェクトを進める中で、地域の方(みかん農家さんなど)とは、どのように信頼関係を築いていかれたのでしょうか? 田中さん: これは本当に、初めに蒲郡市さんが私たちを紹介してくださったのが大きかったですね。「市が言うなら」と、皆さんがまず話を聞いてくださる土壌を作っていただいて。その上で、私たちも真摯に相手方の意見に耳を傾けて、何度も何度も意見交換を重ねました。 初めてのみかん収穫には、蒲郡市の方やJAの方も「手伝うよ!」って来てくださって。その時に、「あぁ、良いパートナー関係になれたんだな」って実感できました。 かねまき: このプロジェクトを通じて、田中さんご自身の中に生まれた最も大きな『変化』は何だと思いますか? 田中さん: うーん、やっぱり「最後までやり抜いた」こと、ですかね。正直、「日特(Niterra)がみかんを育てるなんて、なんで?」っていう社内の声も多かったと思うんです。でも、関係者みんなを巻き込んで最後までやり抜いた結果、中京TVさんにも興味を持っていただいて、取材に繋がりました。 進めていく中で困難は本当に何度もあったんですけど、最後まで諦めずに実行できたことが、多くの方に活動を知ってもらう、という成果に繋がったんだと思います。 かねまき: 現在はみかんプロジェクトを離れ、『地元CO2』内の技術のお仕事をされているとのことですが、具体的にどのような業務をされているのでしょうか? 田中さん: 現在は、CO2回収装置の評価と品質に関わる仕事をしています。お客様に製品をお届けする立場として、安心・安全に使っていただけるような製品づくりに取り組んでいます。 かねまき: 一度、畑の違うプロジェクトを経験されたことで、ご自身の専門である技術の仕事に対する見方や考え方に何か変化はありましたか? 田中さん: まさにありました。現場での立ち会いやトラブルの連続を経験したことで、製品の品質に対して、ますます強く意識を向けるようになりましたね。 かねまき: 田中さんご自身の今後の展望や、挑戦してみたいことがあれば教えてください。 田中さん: これまで「ごみ」であったCO2が、資源として循環していく世界を作っていきたいです。そのために、CO2を循環させて作られた製品が「価値あるもの」として生活者の皆様に認めてもらえるよう、PR活動も含め、真摯に皆さんと向き合っていきたいと思っています。 最も大きな変化は「最後まで諦めずに実行できた」という経験 かねまき: 田中さんのように、現在の業務とは異なる新しい挑戦をしてみたいと考えている後輩や同僚に、ご自身の経験から伝えたいメッセージやアドバイスはありますか? 田中さん: そうですね。新しいことへの挑戦って、もう困難の連続なんですよ。失敗もいっぱいすると思うんです。でも、諦めたらそこで「失敗」が確定しちゃう。諦めずに行動し続ければ、それは全部「経験」になって、自分の成長に繋がります。 やらないと、何がわからないのかさえわからないまま。だから、とにかく一緒に行動し続けましょう!と伝えたいですね。 かねまき: 最後に、この『地元CO2』の活動を、今後どのように発展させていきたいとお考えですか? 田中さん: まずは、どこか特定の地域で、経済性を持ってCO2が循環する仕組みを実現したいです。 かねまき: プロジェクトの裏側にある熱い思いと、困難を乗り越えた行動力、そして未来への展望まで、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました! プロフィール 田中 貴史 日本特殊陶業株式会社 エネルギー事業本部 カーボンリサイクル開発部 CCU技術課 主任 2008年日本特殊陶業入社。自動車関連事業部に配属され、グロープラグの開発に従事。2022年より地域でCO2を活用する地域CCU構想の立ち上げメンバーとして参画。

READ -

【豊橋・蒲郡で限定販売】サステナブルな「地元CO2ビール」がついに誕生!

みなさん、こんにちは!地元CO2ブランディング担当のかねまきです。 以前こちらのPickup Projectの記事でご紹介した、「地元CO2ビール」の販売がついにスタートを迎えました! 蒲郡市の竹本油脂様から回収したCO2でハウスみかんを育て、今回は豊橋市のブルワリー「FIVEVISION BREWERY」様で活用していただき、ついにオリジナルのクラフトビールが完成。以下の店舗様にて販売を開始いたしました! 9月中旬より以下の店舗様にて販売を開始しております。 数か月の限定販売となりますので、ぜひお手に取って味わっていただけると嬉しいです。 【取扱店舗】どこで買えるの?豊橋・蒲郡の3店舗をご紹介! 1. emCAMPUS FOOD(豊橋市) 「『食・健康・学』をテーマに、人々が集い、楽しみ、つながる複合交流拠点」emCAMPUSの1階にある食の発信拠点です。東三河の豊かな食材を「買って・食べて・楽しむ」ことができ、地域の新鮮な恵みに出会えます。 場所: 愛知県豊橋市駅前大通二丁目81番地(豊橋駅東口から徒歩5分) 営業時間(マーケット): 火曜~土曜 11:00~20:00 日曜 11:00~18:00 ※月曜定休 2. 山安 カルミア店(豊橋市) 豊橋駅直結でアクセス抜群!駅ビル「カルミア」2階にある、お茶や海苔を中心に、こだわりの食材を幅広く取り揃える総合食料品店です。旬の美味しいものが店頭に並びます。 場所: 愛知県豊橋市花田町西宿無番地(豊橋駅ビル カルミア2F) 営業時間: 10:00~21:00 3. 蒲郡マルシェ Vege Cul(蒲郡市) ラグーナテンボス フェスティバルマーケット内にある産直マーケットです。東三河の季節の旬や、こだわりのある産品など、地域の食文化を発信しています。週末のお出かけやドライブの際に、ぜひお立ち寄りください。 場所: 愛知県蒲郡市海陽町2-2(ラグーナテンボス フェスティバルマーケット内) 営業時間: 平 日 10:00~19:00 土日祝 10:00~20:00 ※時期により変動あり ※蒲郡駅から無料送迎バス有 【10月イベント出店】「ええじゃないか豊橋まつり」で乾杯しましょう! 10月は、豊橋市の伝統的なイベントである「ええじゃないか豊橋まつり」にて、特別販売を行います。 当日は、醸造を担当されたFIVEVISION BREWERYの皆さんと一緒に、ブースに立って販売する予定です。ビールのこだわりや地元CO2の取り組み内容など、直接お話できるチャンスですので、ぜひ遊びに来てください! 【イベント概要】 イベント名: 第70回ええじゃないか豊橋まつり 日時: 2025年10月18日(土)9:30~18:30 2025年10月19日(日)9:30~16:00 公式HP: https://www.toyohashimatsuri.jp/ 場所:豊橋公園エリア 芝生ひろば周辺 観光物産博覧会 ブース79 「地元CO2ビール」のほか、FIVEVISION BREWERYさんが造る他の絶品クラフトビールも数種類ご用意する予定なので、飲み比べも楽しめますよ! 秋空の下、サステナブルなビールで一緒に乾杯しませんか?皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

READ -

【社員インタビュー続編】あの「CO2みかん」が、今度はデニムに!? 進化する蒲郡の炭素循環プロジェクト

前回の振り返り かねまき: 川瀬さん、本日もよろしくお願いします!前回のインタビューで伺った「蒲郡市のハウスみかんとごま油の企業がCO2で繋がる」というお話が非常に印象的でした。あれから、プロジェクトに何か具体的な進展はありましたか? 川瀬: こちらこそ今日もよろしくお願いします!そうなんです、あれから大きな進展がありました。蒲郡市での取り組みは、年間でせいぜい100kgのCO2回収だったんですが、今まさに私たちの小牧工場に建設中の新しい回収システムが完成すれば、なんと年間500トンものCO2が回収できるようになるんです。 かねまき: 500トン!規模が全然違いますね! 川瀬: ええ、大きくレベルアップします。しかも今回のシステムには、CO2を冷やして液体にする「液化装置」も導入したんです。これによってCO2がぐっと運びやすくなるのはもちろん、純度を99.95%まで高めることができるので、これまで難しかった食品利用や溶接といった、より繊細な管理が求められる分野にも活用できる可能性が広がりました。 なぜ「みかん」だったのか?CO2と農業の新たな関係 かねまき: 改めてお伺いしたいのですが、そもそも、なぜ数ある地域産業の中で「ハウスみかん」だったのでしょうか?このプロジェクトが本格的に動き出すことになった経緯を、もう少し詳しく教えていただけますか? 川瀬: もともと、蒲郡市がサーキュラーエコノミー(循環型経済)に非常に力を入れていると聞いていて、ぜひ一度お話をお伺いしたいとずっと思っていたんです。そんな時、本当に偶然のご縁で蒲郡市役所の方と繋がることができまして。 かねまき: まさに、想いが引き寄せた出会いですね! 川瀬: そうかもしれません。私たちのCO2回収・利用の取り組みをお話ししたところ、すごく興味を持ってくださって。「それなら、こんな産業はどうですか?」といくつか候補を挙げていただいた中の一つが、蒲郡のハウスみかんだったんです。地元の方に「蒲郡といえば?」と聞くと、必ずと言っていいほど名前が挙がる、地域で本当に愛されている特産品です。 かねまき: なるほど。 川瀬: ただ、そんなハウスみかんにも「後継者問題」という大きな課題がありました。みかんの木って、一度植えると30年から50年も収穫できる、すごく息の長い産業なんです。つまり、今植えた木は、少なくとも2055年頃まで収穫が続くことになります。一方で、日本は2050年までにカーボンニュートラル達成を掲げていますよね。ハウス栽培はエネルギーを多く使うため、将来的に何らかの形でハウス栽培が難しくなるのでは…という不安が、後継者不足の一因になっていたんです。 かねまき: 地域で愛される特産品の未来が、エネルギー問題で揺らいでいた、と。 川瀬: はい。だからこそ、私たちが取り組む意味があると考えました。私たちの地域CCU技術を使えば、地域にCO2を“排出する”農業から、地域のCO2を“吸収する”農業へと転換できる。地域に愛されるハウスみかんの未来を、技術で守ることができるんじゃないか。そう思って、このプロジェクトをスタートさせたんです。 みかんの皮がデニムに?!驚きの循環ストーリー かねまき: そして、ここからが今回の本題です!そのCO2で育ったみかんの「皮」を繊維にして「デニム」を作られると伺いました!正直、初めて聞いたときは本当にびっくりしました。このユニークなアイデアは、どんな会話やきっかけから生まれたんですか? 川瀬: 驚きますよね。実はこれ、私たちがある課題に直面していたことがきっかけなんです。私たちがCO2を回収するには、やはりそれなりのコストがかかります。それに、せっかくCO2を使って作物を育てても、収穫後の皮などが燃やされてしまえば、またCO2として大気中に戻ってしまいますよね。 かねまき: あ、確かに…。なんだか、もったいないですね。 川瀬: そうなんです!そこで重要になるのが「炭素固定期間」という考え方です。これは、回収したCO2が、燃やされるなどして再びCO2に戻るまでの期間のこと。私たちは、この炭素固定期間をできるだけ長くして、投入したエネルギーを無駄にしない挑戦が必要だと考えていました。そんな時、まさに私たちがCO2でみかんを育てているのと同じタイミングで、蒲郡のみかんの剪定枝から繊維を作り、ジーンズを製造している会社があることを知ったんです。 かねまき: そんな偶然が! 川瀬: はい。その会社、Curelabo株式会社さんは、果物の皮や枝といった農業廃棄物をアップサイクルして繊維を作り、製品開発をされていました。この技術を知ったとき、「これだ!」と。私たちが抱えていた課題を解決してくれる、まさに運命の出会いだと感じて、すぐに連絡を取りました。そして今、共同でズボンの試作品を製作しているところで、まさにこの記事公開される9月中には完成する予定です。 CO2回収の、その先に。川瀬さんが本当に描きたい未来 かねまき: この「みかんデニム」プロジェクトは、川瀬さんがおっしゃる「CO2回収だけではできないこと」をまさに体現されていますね。この取り組みを通じて、川瀬さんが本当に実現したい「その先にある未来」とは、どんな社会なのでしょうか?この「CO2回収だけで終わらない循環」に強くこだわられる理由を、改めてお聞かせください。 川瀬: 私は、意識的に「脱炭素」よりも「炭素循環」という言葉を使うようにしています。もちろんCO2排出量を減らすことは大前提として重要です。でも、そこにばかり注目すると、「我慢」や「負担」といったネガティブなイメージが先行して、具体的な解決策が見えにくくなってしまう。 かねまき: 「電気をこまめに消そう」とか、「エアコンの設定温度を上げよう」とか、確かに少し我慢のイメージがあります。 川瀬: ですよね。一方で、「炭素循環」や「サーキュラーエコノミー」は、今あるものを“資源”と捉え、それを繰り返し利用し続けるモデルです。“資源を生み出す”ということは、すなわち“新しい経済活動を生み出す”ことにつながります。「減らす」だけでは見えにくい、経済の成長や新しい事業の創出といったポジティブな可能性が、炭素循環には秘められているんです。 かねまき: 「守り」の脱炭素から、「攻め」の炭素循環へ、というイメージでしょうか。 川瀬: まさに!日本のように資源が乏しい国はもちろん、地球上の資源は有限です。限りある資源を使い続けられるように社会の仕組みそのものをアップデートできれば、資源の枯渇に怯えることのない、もっと豊かな生活が実現できると信じています。「減らす」や「負担」という発想ではなく、「資源を生み出し、しっかり稼ぐ」。これこそが、環境問題を持続的に解決していく理想的なアプローチではないでしょうか。 循環のリアル。「大変さ」と「醍醐味」 かねまき: CO2を回収するだけでも大変なのに、それを資源として利活用して、さらにその先の製品にまで繋げる…。この一連のプロセスの中で、最も「これは大変だった!」というエピソードや、逆に「これぞ、この活動の醍醐味だ!」と感じた瞬間があれば教えてください。 川瀬: 正直なところ、まだ始まったばかりのフェーズで、毎日が課題との戦いです。課題は大きく分けて、①コスト、②資源量、③共感の3つに集約できると感じています。まずコストですが、CO2から何かを作ったからといって、製品の品質が劇的に向上するわけではありません。むしろ、既存の大量生産品と比べてコストが上がることの方がほとんどです。「環境にいいから」という理由だけでは、なかなか手にとってもらえないのが現実ですね。 かねまき: なるほど、価値をどう伝えていくか、ですね。 川瀬: 次に資源量です。「廃棄物」として出る量と、「資源」として必要とされる量が常に一致するわけではないんです。このミスマッチが、ビジネスとして規模を拡大していく上での大きな壁になります。そして最後の「共感」。私たちの新しいビジネスモデルを深く理解し、一緒に汗を流してくれるパートナー、そして何より、想いに共感して製品を選んでくれる消費者の皆さんの力を得ることが、今後の大きな鍵になります。 かねまき: どれも一筋縄ではいかない課題ですね…。 川瀬: ええ。これらの問題は一つひとつが独立しているわけではなく、複雑に絡み合っています。一つの企業だけで解決できるものでもありません。だからこそ、個人や企業が「自分たちの地域にとって、どんな未来が理想か?」という大きな視点を共有し、一つずつ解決に向けて進んでいくしかない。でも、そうした活動の一つひとつが、地域の結束を深め、その土地ならではの産業や仕組みを生み出していく。それこそが、地域への愛着に繋がっていくんじゃないか…と、そこに大きな可能性と醍醐味を感じています。 私たちと地域CCUのこれから かねまき: この「みかんデニム」、私たちも実際に手に取ることはできるのでしょうか?この製品を通じて、私たち生活者にどんなメッセージを受け取ってほしいとお考えですか? 川瀬: はい!このみかんデニムは、9月に開催される「CCUS EXPO」という展示会で初めてお披露目しようと考えています。その後、少量ではありますが、販売することも計画しています。私たちがこのデニムで伝えたいのは、日常のちょっとした選択が、世界を変える楽しさです。 かねまき: 世界を変える楽しさですか。 川瀬: おそらく、多くの方がこのズボンを手に取っても、普通のデニムとの違いは、いい意味で感じないと思うんです。でも、その生地が、もともとは工場の煙突から出ていたCO2で、それが一度みかんになって、今、自分の手元にある。そして、このズボンを長く履けば履くほど、地球環境への貢献に繋がる。これって、ちょっと新しい体験だと思いませんか? かねまき: ワクワクしますね!自分のファッションが、地球の未来と繋がっていると感じられそうです。 川瀬: そんな想いを、このズボンに乗せています。ですので、ぜひこの製品を履いてみた率直な感想を、皆さんから教えてもらいたいですね。 かねまき: 最後に、この記事を読んでくださっている読者の皆様へ、地域CCUの新たな挑戦にかける想いとメッセージをお願いいたします! 川瀬: 「CO2を使う」と聞くと、なんだかすごく難しい話に聞こえますよね。でも、きっと誰もが子供の頃、ペットボトルや牛乳パックで工作をした経験があると思うんです。何かものすごいものを作る必要なんてなくて、今まで捨てていたものを使って、まず自分が楽しんでみる。それだけでも、環境が良くなる素敵なきっかけになるかもしれません。「こんなことできるかも!」という小さなワクワクを一つひとつ楽しんでいく先に、炭素循環が進んでいく。そうすれば、なんだか難しく捉えられがちな環境活動も、みんなが参加できる“お祭り”のような活動になるんじゃないかと、そんな未来を期待しています。 プロフィール 川瀬 広樹 日本特殊陶業株式会社 エネルギー事業本部 カーボンリサイクル開発部 CCU技術課 課長 2009年日本特殊陶業入社。総合研究所に配属され、水素製造装置の開発に従事。2021年より地域でCO2を活用する地域CCU構想の立ち上げメンバーとして参画。 デニム製作協力会社 Curelabo株式会社 さとうきびの搾りかすである「バガス」などの未利用資源を活用した、環境負荷の低い新素材(紙、糸、生地など)の開発、製造、販売を行っている会社です。

READ

Project

地元CO₂で、

例えばこんなこと

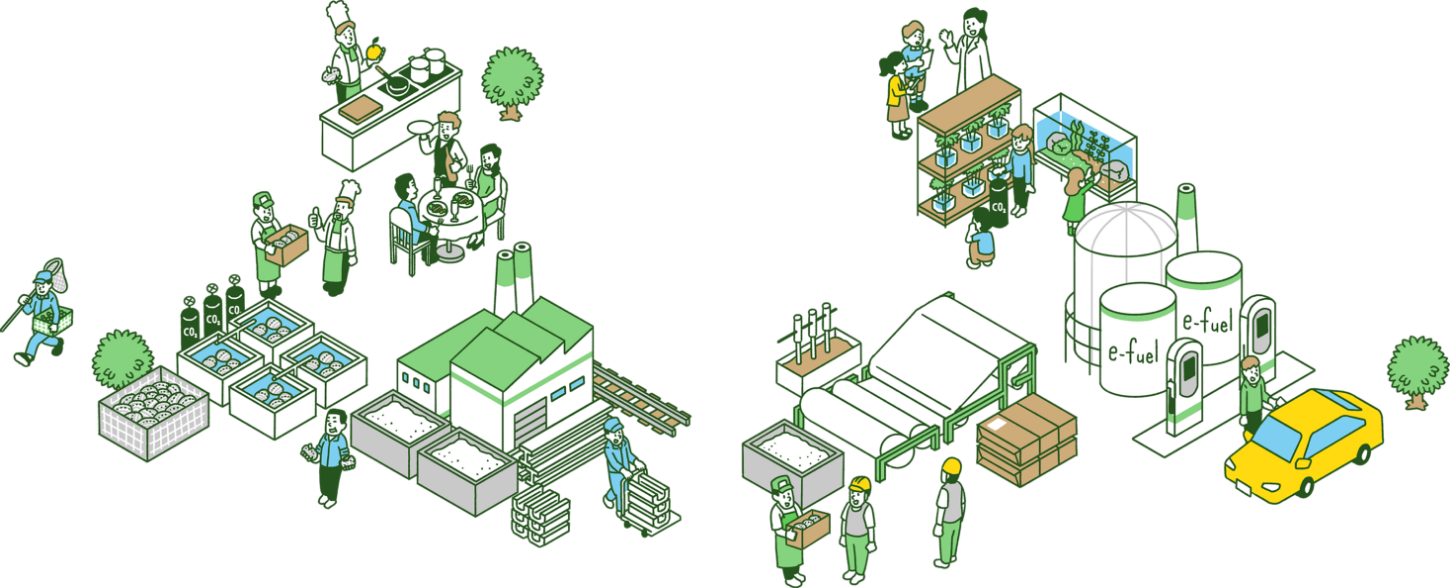

地元の新しい特産品に。

海藻類の育成にCO₂を活用することで、これまでよりも収穫量を多くできる可能性があります。さらに、育てた海藻を貝類の餌にすることで、アワビやトコブシなどの⾼級食材が効率よく育ち、地元の新しい特産にすることができるかもしれません。CO₂をきっかけにして、地産地消を促すことにもつながります。

ジーンズに⽣まれ変わる。

CO₂を活用して育てたハウスみかん、その食べ終わったあとの皮を回収してジーンズなどの素材に活用できるかもしれません。そのジーンズが完全に廃棄されるまで大気中にCO₂は放出されず固定化することができます。未利用資源の活用も視野に⼊れて、循環のサイクルを回していきます。

こんなところにも、

地元CO₂

-

貝殻や卵の殻などの未利用資源をCO₂で硬化させ、ブロックなどの建材に

-

廃棄される貝殻などの石灰を活用し、紙などの素材にアップサイクル

-

CO₂と水素を結合させ、次世代のエネルギーになる合成燃料を製造

-

CO₂の利用が拡がれば、

自宅での水耕栽培もあたりまえに -

地元で採れた果物をフレーバーにして、CO₂を活用した地ビールを製造

-

ドライアイスを製造し、作物の鮮度維持や農作業の快適化に貢献

Contact

「地元CO₂」プロジェクトは、自治体や企業のパートナーの皆さまだけでなく、

一般の方々とも一緒に進めていきたいと考えています。

取り組みへのご質問、ご意見などお気軽にお寄せくださいませ。

ご意見・お問い合わせは下記から

日本特殊陶業 地元CO₂広報担当(印牧宛)

お問い合わせメールアドレス :

ayaka.kanemaki@niterragroup.com

「地元CO₂」は、CO₂の回収、再資源化を実現し、

地域での再活用を推進する「地域CCU プロジェクト」に

よって支えられています。